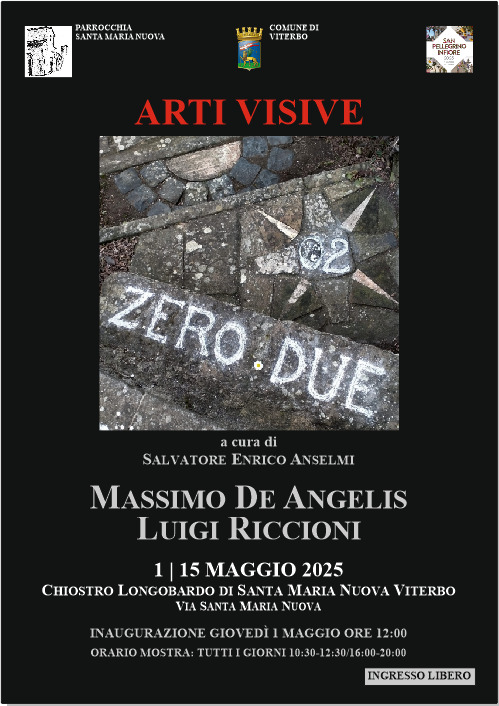

0.2 Massimo De Angelis/Luigi Riccioni a cura di Salvatore Enrico Anselmi

Viterbo, Chiostro Longobardo di Santa Maria Nuova

1-15 maggio 2025

Inaugurazione, giovedì 1 maggio 2025, ore 12

0.2 Massimo De Angelis/Luigi Riccioni, a cura di Salvatore Enrico Anselmi, è stata concepita come la sommatoria di due personali. Due contesti espressivi si incontrano in forma dialettica allo scopo di qualificare un luogo storico, per il quale le opere sono state concepite. Nella fattispecie questo luogo è costituito dal chiostro longobardo della chiesa di Santa Maria Nuova a Viterbo.

A un sito specifico sono state destinate, dunque, le tracce polimateriche e plastiche, le volumetrie scultoree sulle quali si è deposta la pigmentazione o la cui superficie è qualificata da concrezioni e assemblaggi.

L’interazione tra preesistente e contemporaneità non comporta un esiziale cortocircuito di non comunicazione, ma piuttosto si innerva in 0.2 del potenziale colloquio tra due componenti, tra due sistemi linguistici non del tutto definibili come lessematici, allo scopo di operare un rafforzamento reciproco.

Biunivocità nella rappresentazione del pensiero complesso.

Il confronto è con lo spazio architettonico di età medievale e, per rendere più segnante tale raffronto, si è scelto di prediligere le forme tridimensionali, il linguaggio scultoreo, gli esiti del plasmare o dell’assommare, gli esiti dell’ablazione e quelli dell’affermazione.

Perentoria la scena conquistata dal costruito antico.

Perentorio è lo spazio installativo dell’oggetto artistico contemporaneo.

Da tale contemperazione la mostra 0.2 è stata concepita.

In un contesto decoeso come quello attuale dell’arte contemporanea la non assolutezza diventa permeabilità, la dichiarazione non apodittica assume riverberi assommati e altri. Il «chi», il «dove» e il «come» – ovvero le categorie che pertengono al soggetto attante, al lugo e alle modalità d’esecuzione – conquistano postazioni relative, ma non per questo rinunciano alla perentorietà del segno, dell’incavo, della sovrammissione, dell’affermazione

distinguibile per intensità e accenti, lanciata contro l’aria che sbalza nell’eco delle murature perimetrali lungo un perimetro conchiuso. Nel circuito concluso, inteso come alveo eletto, come luogo privilegiato dell’espressione, si colloca una selezione, non arbitraria o casuale, ma condotta in eligendo per situare un punto preciso dell’esperienza di appropriazione esperita dell’artista in uno spazio già definito dalla storicizzazione. Sulla storia si innerva il gesto contemporaneo.

Massimo De Angelis colloca frammenti, sedimentazioni, sovrammissioni cromatiche su supporti la cui sommatoria e i cui assemblaggi si fanno scultura, scultura pigmentata che conserva tracce storiche commiste ad abrasioni, affermazioni e sottrazioni ablatorie, lacerti figurativi atemporali quali àgalma pittorici. «Pagine dittiche o polittiche» potrebbero essere definite queste opere che conservano una struttura architettonica, qualifiche pittografiche del sentore costruttivista innervato dalla categorizzazione di materia, azione cromatica trascendente il supporto, esempi di figurazione astrattizzata e condotta a ravvisare prototipi, entia vitae, objets trouvés, cascami riposizionati sull’ara fumigante, fughe e nòstoi popolati e comunitari.

Luigi Riccioni scruta l’essere vivente e lo disseziona nei risvolti e nelle increspature dicotomiche della frammentazione, della scomposizione riconducente a unità forse praticabili. Brutalismo levigato, sovradimensionata superfetazione anatomica, lacerti indagati, frazioni di martirio, volumetrie antropomorfe, eroi traslucidi e materici, non fendibili se contemplati nella loro apparente consistenza materica e tuttavia fessurati. Attanti residuali le sue sculture pesano per il pondus che è loro proprio, nel contempo risplendenti per la diafana irrorazione del riflesso, straniante, fendente, temno-fobica eppure tranciata. Idoli agnostici, scorie scultoree che campeggiano nello spazio architettonico come frammenti significanti tratti dai fregi, dai basamenti, stationes e sentinelle di un percorso rituale nel riconoscere l’uomo l’atavico nemico di sé stesso.

Salvatore Enrico Anselmi