In concorso al Premio Campiello 2025

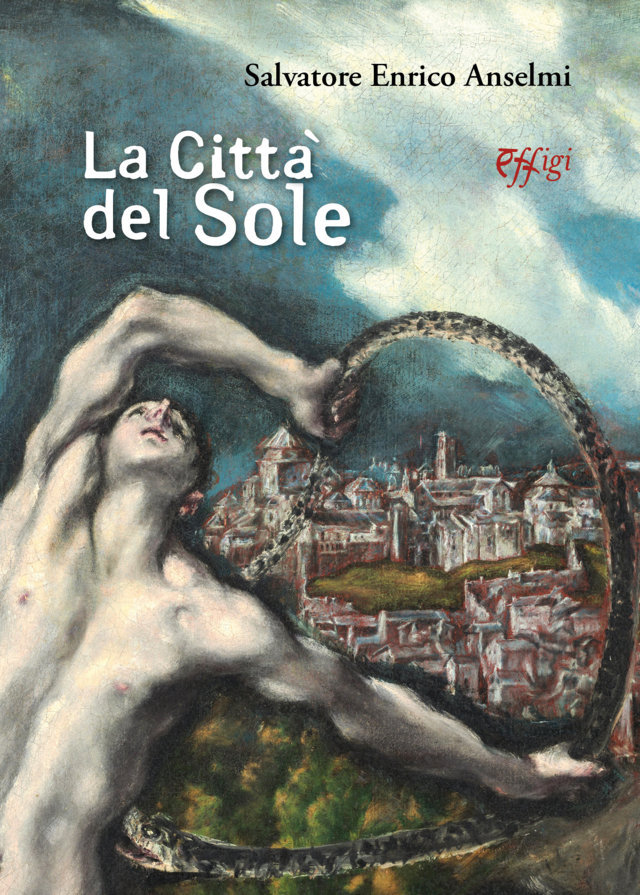

Lo storico dell’arte, docente e scrittore viterbese Salvatore Enrico Anselmi torna in libreria con il suo nuovo romanzo: La Città del Sole, Effigi Edizioni, in concorso al Premio Campiello 2025.

Autore: Salvatore Enrico Anselmi

Titolo: La Città del Sole

Editore: Effigi Edizioni

Pubblicazione: febbraio 2025

pp. 272

prezzo: 18 euro

https://www.cpadver-effigi.com/blog/la-citta-del-sole-salvatore-enrico-anselmi

La Città del Sole è un romanzo storico, di stampo naturalistico e nel contempo venato di un costante carattere evocativo e visionario. È un giallo, in ragione dei fatti di sangue che aprono la vicenda e delle relative indagini finalizzate a fare luce su tali episodi. Tuttavia non si esaurisce in questo genere poiché vi si affiancano anche componenti proprie del romanzo di formazione, per quanto attiene la vicenda del giovane Lisandro che attraversa tutta la trama, determinando un’evoluzione significativa e graduale del personaggio in concomitanza con lo svolgimento degli eventi.

La complessa serie di avvenimenti si svolge nel Settecento in una città dell’Italia meridionale mai indicata, né per quanto concerne il nome, né per quanto riguarda la relativa area territoriale. Lo si evince da citazioni, riferimenti, descrizioni paesaggistiche, caratterizzazioni del tessuto architettonico e non ultimo dalla lingua parlata.

Gli abitanti della città bianca usano una sorta di esperanto, di grammelot, generato, talvolta dalla fusione, talvolta dall’accostamento di diversi idiomi territoriali, con la prevalenza del napoletano e del siciliano. La scelta di frantumare l’unità linguistica deriva dall’intento di sottolineare la condizione dei personaggi e del contesto sociale definita dalla perdita di identità culturale come conseguenza dello smarrimento di una dignità umana e comunitaria. Tali circostanze definiscono una dicotomia tra l’aristocrazia e l’alto clero, detentori del potere, e la popolazione dei contadini e dei pescatori per i quali la grande priorità, accanto a quelle primarie di sussistenza, è costituita dal superamento delle condizioni ostative all’affermazione del libero pensiero, critico e civile.

La massa risulta animata nel contempo da istanze di perequazione sociale ma anche da una miscela di superstizione e qualunquismo, di grandezza e miseria, da forme di competizione minima in seno a circostanze minime, da una persistente astenia etica che si confronta con l’arroganza, la superficialità e il formalismo delle classi abbienti.

Incarnano tipologie umane infide e ambigue il vescovo della città bianca, monsignor Torrecremata, e il soprastante alle indagini, Don Argante Palomara. Entrambi costituiscono due declinazioni del male, due distinte affermazioni di una presunzione di superiorità che li pone al di sopra delle norme e li fa agire di conseguenza. Loro antagonista nel corso della storia è Lisandro il quale, aderendo alla congregazione dei Solari, si trova coinvolto, talvolta suo malgrado, in vicissitudini che lo porteranno a compiere atti violenti, ad amare, ma anche a soffrire e auspicare una rivalsa, una redenzione della sua vita. Uscirà dalla vicenda profondamente cambiato, così come evolute saranno le sue istanze e le sue aspirazioni.

Completa il contesto una serie di personaggi, comprimari e secondari, che contribuiscono a rendere mutevole e sovraffollato l’ambito sociale di riferimento.

Il narratore è onnisciente: desume, prevede, auspica, indirizza in forma più o meno velata l’attenzione del lettore a soffermarsi su alcuni segnacoli e particolari nodali. Si fa estensore di considerazioni, valutazioni, giudizi, ora con pessimismo cinico, ora con approdi lirici, ora attingendo alla più caustica ironia e al sarcasmo pungente. Il narratore stesso assurge al ruolo di personaggio affiancato da un altro personaggio comunitario e collettivo: il popolo.

Il tenore del romanzo tocca corde sentimentali, tenere e drammatiche, così come tornisce circostanze esilaranti e surreali, secondo un equilibrio e un andamento ondivago che talvolta definisce profili favolistici.

La Città del Sole è anche una sorta di libro di libri che metabolizza in forma nuova e originale, suggestioni e riferimenti desunti da un’eterogenea e ampia tradizione letteraria, (Galileo Galilei, Giovanni Battista Basile, Giordano Bruno, Alessandro Manzoni), rispetto alla quale si colloca in atteggiamento dialettico e colloquiante.

Lo stile è duttile nell’impiego dei registri stilistici e in tal senso si adegua al clima precipuo, oscillando tra eloquio formale e parlata gergale, tra lirico e prosaico. È sempre e comunque uno stile sontuoso che si adatta all’andamento della narrazione e lo definisce. In tal senso il carattere ancipite della forma conserva l’intento di delineare il clima altrettanto ancipite che dilaga nel romanzo per celebrare elevatezza, nobiltà, grandezza di alcuni personaggi che si confrontano con la bassezza pezzente di altri. Ulteriore intento è quello di adeguare variamente la forma linguistica alla tradizione storica settecentesca attraverso un carattere antico e contemporaneo al tempo stesso.

La tensione narrativa, infine, rende sostenuti e coinvolgenti il ritmo e la successione degli eventi. In tal senso La Città del Sole può essere letta secondo approcci stratificati e distinti, con predilezione per le atmosfere introspettive e di scavo psicologico, così come per la trama ricca e avventurosa, che si avvicina alla tradizione del romanzo picaresco e d’azione, caratterizzato da rivolgimenti improvvisi e colpi di scena.

L’incipit

«La città era bianca, adagiata sulle colline gialle d’estate, come un pigro animale sonnolento che non reagisce alle sollecitazioni, stordito a causa dello stesso sole che ha cercato a terra, in un riquadro di terra, per stendercisi sopra e dimenticare il mondo.

Agli abitanti della città, che occupava nella parte più alta una gibbosa sopraelevazione calcarea, colonizzata dall’antica rocca, il mondo circostante appariva come un inganno. Sembrava una promessa vuota, per lontananza e sentore di morte oltre le mura. Il caldo, la siccità spaccavano la pelle delle strade e le strade insicure, lastricate di cristiani ammazzati dai briganti, erano scandite da macabre pietre miliari: montagnole di sassi a segnare un trapasso recente, una carcassa di animale da soma – forse arrostito e squartato per dare da mangiare ai carovanieri – locande lerce lungo la strada, dove chi ci si fermava poteva morire avvelenato, derubato, amato a prezzi modici da donne accoglienti e malate di ognuno di quei mali che l’amore presunto, frequente e a pagamento, procura.

Le strade erano paludi, acquitrini d’inverno e distese acciottolate, di sudore e polvere, da giugno fino a ottobre.

In lontananza, verso le dorsali azzurrine dei monti, si poteva immaginare che le strie verdi, intervallate dai campi, potessero essere fresche boscaglie.

La linea orizzontale blu e brulicante del mare, dalla parte opposta, emanava verso l’entroterra un odore salmastro, un afrore di viaggi per mesi e mesi in acque alte, un sentore di lontananza da casa, un allungo che sapeva di addii, di tristezza, di esaltazione per l’avventura e per il viaggio, per il viaggio che salva dalla vita grama condotta a terra, e per l’avventura che schianta e occulta sotto un coperchio liquido. La coltre dell’acqua in ebollizione nei giorni di tempesta serrava ancora il ricordo, di navi e marinai, sedato dalla voracità del mare in moto omicida e perpetuo.

La città era bianca, abbagliante sotto la luce che cadeva a piombo.»

L’autore

Salvatore Enrico Anselmi,docente, storico e critico d’arte, (Atlante del Barocco in Italia, Roma 2014) ha tenuto corsi di Storia dell’arte moderna presso alcuni atenei italiani. Ha pubblicato monografie dedicate alla committenza delle famiglie Giustiniani, Farnese e Maidalchini-Pamphilj in età moderna.

Ha partecipato, in qualità di relatore, al I Corso Superiore di Studi su Vignola (Roma, 2007) e ha preso parte al Convegno sui Sistemi e sulle residenze nobiliari a Roma e nello Stato Pontificio (Roma, Accademia dei Lincei, 2002, 2007).

In corso di pubblicazione: Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo. La committenza Gualterio-Maidalchini. Il teatro dei Nobili e il Teatro dei Mercanti, Istituto Nazionale di Studi Romani.

Alle attività di ricerca affianca la scrittura narrativa. I suoi romanzi Exitus (Roma 2019, selezione Premio Mastercard 2020), Passaggi di proprietà (Padova 2021, in concorso al Premio Campiello e al Premio Comisso 2022), e la raccolta di prose Luci d’ombra, Padova 2023, (selezione Premio Mastercard e Premio Settembrini) sono stati segnalati dalla Società Dante Alighieri.

Ha partecipato al concorso nazionale Caffè Moak 2020 attestandosi tra i vincitori. Ha preso parte alla Fiera Italiana degli Scrittori (2021).

Ha pubblicato racconti e testi poetici in Nazione Indiana, Critica Impura, Rapsodia e nelle antologie del Premio Stromboli e Spring Poetry 2024.